Quando ho chiesto alla madre come sono stati per Rosanna [Benzi] i primi tempi, la risposta è stata: «Non ci ha mai pensato lei… Lei è stata sempre una che si è data forza» <32.

L’incontro con Rosalia Rinaldi Benzi è avvenuto nel pomeriggio di un torrido luglio genovese, nella cucina bianca della casa dove ora, molto anziana, vive con il fratello di Rosanna, Franco; una cucina piena di sole e, di fronte, il mare. Mamma Benzi è contenta di parlare di Rosanna, di rinnovarne la memoria, e mi racconta dei ventinove anni trascorsi in una stanzetta a lei riservata accanto a quella del polmone d’acciaio, un fornellino e un letto in cui raramente si stendeva per riposare, giorno e notte temendo che il polmone si fermasse e con esso il respiro della figlia. In quella stanza, questa donna piccola, dai lunghi occhi così simili a quelli di Rosanna, e dolcissimi, ha svolto la sua vita in una totalizzante relazione di cura <33.

Conclude la narrazione, lenta, precisa, a tratti ironica, di ogni singolo episodio rivolgendo sentimenti di gratitudine ai medici, come se i fatti si fossero appena svolti, come se tutto fosse appena accaduto: «Ringrazio tutti, ma proprio tutti eh! Senza di loro non so cosa avrei fatto. Tutti, tutti». Con i medici continua ad avere rapporti di familiarità, si sentono spesso al telefono: così come con gli amici della figlia, ai quali esprime sorridendo anche con gli occhi l’affetto: «io voglio più bene agli amici della Rosanna che ai miei parenti».

Ricostruendo i ricordi, passa oltre la sofferenza di quei primi giorni, oltre il tempo di adattamento alla nuova forma di vita e immediatamente si sofferma su un altro racconto: ha troppo da dire sulla personalità di Rosanna, come se la successiva vita activa avesse assorbito lo stupore e il dolore di quei primi momenti, come se non ci fosse stata “crisi di presenza” <34 in Rosanna di fronte alla frattura del suo mondo, come se l’ethos del trascendimento, che De Martino indica come «energia oltrepassante le situazioni» <35 da cui il singolo emerge ponendosi come orizzonte non coincidente con la situazione ma staccandosene e misurando «secondo certi parametri (i valori) la distanza di volta in volta instaurata» <36, abbia annullato la crisi di presenza e le abbia consentito immediatamente di abitare quel mondo, trasformarlo ed esserne trasformata nella mente, oltre che nel corpo, in un nuovo habitus <37.

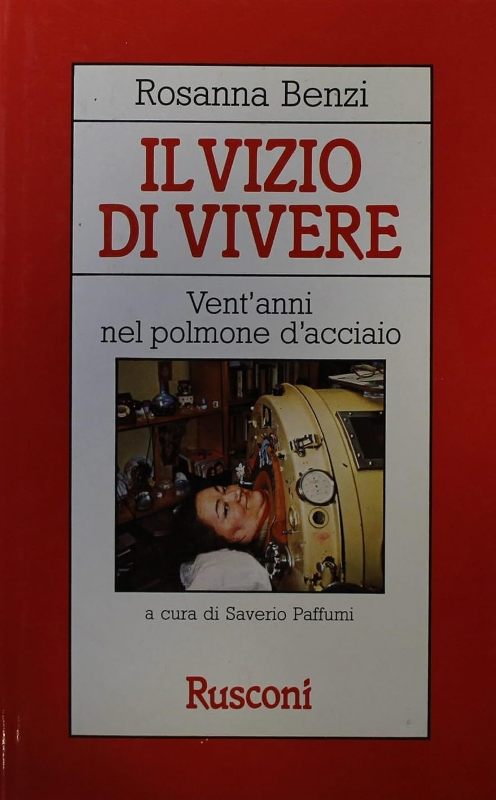

Effettivamente, abbiamo traccia di pochi attimi di smarrimento di Rosanna nella sua autobiografia dettata, ventidue anni dopo l’evento, al giovane giornalista Saverio Paffumi: lucidità, ironia, volontà, sono le caratteristiche che emergono da questo scritto luminoso in cui Rosanna traccia per chi legge una ferma esortazione: «se una consolazione può venire nel leggere la mia storia, essa non sarà nella mia disgrazia, ma nella mia vita, nelle cose che ho fatto. Questo deve essere chiaro» <38. Con chiarezza indica dunque che autocommiserazione e pietà sono sentimenti che non le appartengono e non intende trasmettere; lo stile del testo, del resto, coincide con i messaggi pubblici di Benzi, in cui con voce roca, che ha imparato a modulare scandendola al ritmo del mantice, ascoltiamo il suo pensiero profondo, innovatore, rivolto ai diritti delle persone con disabilità e a tutti gli esclusi.

Il primo momento duro a cui riferirsi emerge a due-tre giorni dall’arrivo, quando suo padre le porta in ospedale una radio per farle una sorpresa, ma, appena accesa questa diffonde le note di “Notte di luna calante”, la canzone di Domenico Modugno che le ricorda il suo giovane amore: «apro le cateratte comincio a piangere come una disperata. “Che fai?!” grida mio padre. “Ti porto la radio e tu ti metti piangere? Ma io la distruggo, questa radio!” Lui sì era disperato, e non sapeva credere nel nostro destino. O non voleva, non lo so» <39.

E quel destino, che Rosanna dice “nostro”, racchiude tutto il senso dell’unione di una famiglia, nell’amore per questa figlia, ma che, di fatto e a lungo, vivrà separata dall’altro figlio con il quale si ricongiungerà solo dopo quattordici anni dall’evento, vedrà rovesciati i suoi progetti, un destino del singolo che diventa destino di tutti, perché la vita dei genitori, che mai le negheranno supporto e vicinanza, è stravolto, mutato insieme al suo.

Il secondo momento di cui Rosanna parla, ferma il momento in cui lei comprende, così giovane comprende, definitivamente comprende che la sua sofferenza non deve cedere al rancore; accade quando una persona, ricoverata nello stesso ospedale e nelle sue stesse condizioni, che lei non poteva vedere ma sentire in una «presenza … tangibile, come la sensazione di essere in due» esce dal polmone d’acciaio. Allora, il dottor Gualco, il “suo” dottore, speranzoso e paziente, le disse: «Vuol dire che forse ce la farai anche tu. Facemmo un tentativo. E arrivai a respirare fuori del polmone per quaranta minuti, quaranta terribili minuti di sforzo sovrumano» <40.

“La notizia che l’altra sarebbe uscita presto dal polmone mi fece una gran rabbia. La mia invidia fu feroce. Non ero disposta a perdonare questa sorte capricciosa e gratuita che talvolta ci perseguita. Se dico che odiai quella donna, non esagero. La disperazione non conosce mezze misure. Due o tre giorni dopo lei morì. L’odio mi rimase in gola e l’invidia divenne rossa vergogna. Fu una lezione, una delle tante di cui si farebbe volentieri a meno, ma che poi sarebbe assurdo dimenticare: non mi consolo mai pensando che c’è gente più sfortunata di me. Se qualcuno lo fa, sbaglia. Le sofferenze degli altri non potranno mai farmi bene” <41.

Questi due momenti sono gli unici in cui percepiamo la sua disperazione dopodiché né dallo scritto, né dal racconto della madre questa riemerge; tantomeno emerge una sorta di acquiescenza alla situazione, o di passività, ma sempre e solo presenza alla realtà e volontà di affrontare. Mi dice ancora la madre: «è stata sempre lei a farci coraggio e io mi aggrappavo al suo coraggio per andare avanti. Guardi che disgrazia più grande di così non ce n’è… Eppure sempre, sempre lei era forte».

Una forza che rintracciamo allora già nei primi tempi della degenza in ospedale, quando è ricoverata al reparto infettivi, nella corsia, punto d’incontro di persone, ognuno a suo modo equipaggiato per affrontare sofferenze, guarigioni, speranze. Tutti sono inteneriti dalla sua giovane età, da quella sua condizione, e passano da lei, vanno a salutarla, aprendo la stanza del polmone a «un’infinità di storie, di gioie, di arrancamenti quotidiani» <42; presto la sua stanza diventa luogo di ritrovo: «Chissà perché presero a venire tutti da me. In camera me li ritrovavo che si confessavano, scherzavano, ridevano, piangevano. Soprattutto si davano appuntamento lì perché non sapevano cos’altro fare […] dal mattino alla sera» <43. Poco a poco, come in una vecchia canzone di Gaber, “Gildo”, la corsia con il suo odore, i lamenti, le veglie, le diventa familiare, e ancora impara che salti il piano se lo sai saltare e entri in un altro reparto dell’amore <44: e allora “Speedy Gonzales”, zoppo per un incidente, il “playboy” malato di cancro che corteggiava le infermiere senza aspettare la morte e Germano, l’uomo di fatica del reparto, capace di farla volare da un polmone all’altro nel giro di pochi secondi quando la macchina necessitava di manutenzione <45, sono i primi volti che sostituiscono quelli familiari dei suoi paesani, leniscono lo spessore del dolore, la conducono in un’altra dimensione del dolore e della condivisione: “C’era un lettino, da una parte, su cui era possibile sedere, ma non bastava per tutti, e qualcuno rimaneva in piedi. Poi misero il televisore, e allora furono visioni collettive, dibattiti, cineforum; furono odore di fumo, di cicche spente, urla dei dottori che non si fuma, (ma loro fumavano), risate varie e incazzature (di solito) ai telegiornali. Vedemmo la diga del Vajont distruggere e spazzare via case e idee, promesse e ipocrisie. Vedemmo l’acqua di quel fiume distruggere paesi e segnare per sempre un’epoca di bugie” <46.

Rosanna, giorno dopo giorno, impara ad addomesticare la nuova vita con le azioni di una ragazzina della sua età, dice: «Mi sentivo ignorante e allora cominciai a leggere. Vedi che per leggere mi ci vuole lo schiavetto che giri la pagina sul leggio, ma questo per me non è mai stato un problema» <47 e allora tante pagine le vengono girate e tanti libri le vengono letti e insieme ai libri chiede pennelli e colori, decisa a dare impulso e concretezza all’amore per l’arte a cui non aveva potuto dedicarsi per la distanza che separava Morbello da Acqui, dove aveva sede il liceo artistico, sicché dopo la terza media aveva dovuto interrompere gli studi: “Non ero né la prima né l’ultima a dipingere con la bocca… La mia faccia era un arcobaleno, un pozzo di petrolio, un muso di seppia, una macchia unica, un pacciugo. La pittura gocciolava e i pasticci sul foglio erano, al più, la brutta copia di quello che colava sul mio viso e sul collo e giù sul collare del polmone e per terra fino a spandersi in un sogno di colori che avevano il sapore della speranza e della rivincita, perché era una lotta che cominciava, una lotta per la vita stessa, con i medici che mi compravano gli attrezzi e gli infermieri che correvano a portarmeli e il tifo del pubblico”. <48

[NOTE]

32 Intervista a Rosalia Rinaldi Benzi, Genova, luglio 2015.

33 Quali introduzioni generali ai temi della cura, si vedano Joan C. Tronto, Moral boundaries. A political argument for an ethic of care, New York, Routledge, 1993 (trad. it. Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura, a cura di Alessandra Facchi, Reggio Emilia, Diabasis, 2006); Roberto Beneduce – Elisabeth Roudinesco, (a cura di), Antropologia della cura, Torino, Bollati Boringhieri, 2005; Marianna Gensabella Furnari, Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008; Fabienne Brugère, L’éthique du «care», Paris, PUF, 2011; Lorenzo Chieffi – Alberto Postigliola, Bioetica e cura. L’alleanza terapeutica oggi, Milano-Udine, Mimesis, 2014; Luigina Mortari, Filosofia della cura, Milano, Raffaello Cortina, 2015.

34 Sul concetto di “crisi di presenza”, cfr. Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di Clara Gallini, Torino, Einaudi, 2002, pp. 666-667 (Ia ed. 1977).

35 Ivi, p. 674.

36 Ibidem.

37 Sul rapporto fra strutture incorporate e malattia, cfr. Giovanni Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci, 2008, Parte prima, pp. 27 sgg. Sul concetto di habitus in Pierre Bourdieu,

cfr. Beate Krais – Gunter Gebauer, Habitus, Bielefald, transcript Verlag, 2002 (trad. it. Habitus, Roma, Armando, 2009).

38 Rosanna Benzi, Il vizio di vivere, cit., pp. 38-39.

39 Ivi, p. 22.

40 Ivi, p. 38.

41 Ibidem.

42 Ivi, p. 39.

43 Ibidem.

44 Giorgio Gaber, Gildo, in Anni Affollati, Milano, Artist First, 1981.

45 Rosanna Benzi, Il vizio di vivere, cit., pp. 39-40.

46 Ivi, p. 39.

47 Ivi, p. 40.

48 Ivi, pp. 40-41.

Lavinia D’Errico, La femme-machine. Rosanna Benzi, un prisma bioetico, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Anno accademico 2016-2017

Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)

Cenni di Storia della Resistenza nell’Imperiese (I^ Zona Liguria)- Portare nottetempo agenti segreti tedeschi

- Era partita una donna con l'incarico di spiare i garibaldini

- Dal fronte a Savona le truppe tedesche ammontano a circa 4000 uomini, tutti appartenenti alla 34^ Divisione

- Il capitano Bentley, appena finita la guerra, raccontava...

- Per tedeschi e fascisti gennaio 1945 avrebbe dovuto segnare la fine dei "banditi" partigiani nel ponente ligure

- Massabò riferisce della situazione delle bande nella provincia di Imperia, bande che sarebbero in gran parte comuniste

- Lo svolgimento del processo non piaceva all'amministratore della Divisione Garibaldi

- La salma di Ivanoe Amoretti è oggi custodita nel sacello 103 del Mausoleo delle Fosse Ardeatine insieme a quelle delle altre vittime dell’eccidio

- La recluta partigiana non conosceva ancora il comandante garibaldino

- Ben presto la fama della Feldgendarmerie come ‘squadrone della morte’ si era diffusa nella zona dell’albenganese

Storia minuta

Storia minuta- Anche Pinochet preferì non identificarsi nell’immediato con gli Stati Uniti

- Il M.S.I. riuscì ad insediarsi nel vuoto lasciato dalla scomparsa dell’Uomo Qualunque

- Mi auguro di vedere il giorno in cui il corrispondente berlinese del “Times” verrà cacciato a bastonate!

- I fascisti e i tedeschi quando prendevano qualche partigiano erano dolori!

- Il rastrellamento nazifascista di Segusino

- Nei primi mesi del 1949 Washington maturò la consapevolezza che fosse importante includere l’Italia nel sistema di sicurezza occidentale

- Un altro protagonista della politica economica italiana fu Ugo La Malfa

- Il lungo razzismo dei libri di testo italiani

- L’azione più nota compiuta dai partigiani del GPA nel mese di luglio fu quella conclusasi in modo tragico la sera del 31 luglio 1944

- Azione Cattolica e vescovi delle regioni più interessate contro l’associazione Pionieri d’Italia

Piccola antologia

Piccola antologia- Una storia delle mostre realizzate da CSAC è stata realizzata e approfondita in più occasioni editoriali

- La casa della narrativa non ha una finestra sola ma un milione

- Ripellino si considerava però, e fu innanzitutto, un poeta

- La logica culturale del tardo capitalismo

- Solo più tardi ci viene fornita l’informazione sulla città di Milano

- La qualità principale di Lanteri, uomo e artista, è la capacità di sognare

- Quella di DeLillo è una dichiarazione di poetica e allo stesso tempo una presa di posizione politica

- Sono proprio la presunta frammentarietà della scrittura e la centralità del vissuto a rendere le scritture autobiografiche femminili particolarmente stimolanti da analizzare

- La prospettiva storica da cui muove Pusterla è pessimista, disincantata e delusa

- Circa il collezionismo d’azienda in Italia

Frammenti di storia

Frammenti di storia- A metà settembre la 34a Divisione della Wehrmacht, che da un anno occupava la provincia di Savona, fu avviata al fronte delle Alpi Marittime

- Come in altri paesi abruzzesi il comando tedesco obbligò sotto minaccia alcuni cittadini ad un servizio di guardia

- Agli inizi degli anni ’70 la terra e la fabbrica, i due simboli che avevano tenuto insieme per decenni la società civile lombarda, andavano scomparendo

- La Resistenza francese espresse idee costituzionali molto diversificate tra loro

- Agli occhi di Washington, tuttavia, l’importanza dell’Italia nel secondo dopoguerra era ancora piuttosto marginale e periferica

- Il primo periodo buio dei GAP a Milano si apre agli inizi di febbraio 1944

- Il film si presenta come una vera e propria favola

- Una certa insoddisfazione dei dirigenti confindustriali in merito all’azione “accademica” dell’Interdoc

- Scassellati trasportò nel comando i metodi sanguinari usati nella controguerriglia in Dalmazia

- La principale intuizione della Nuova Destra francese fu comprendere come la vicenda politica generale si spostava sul piano europeo

Adriano Maini

Adriano Maini

Da Bordighera (IM), Liguria

Servizi Verificati

-

Articoli recenti

- Una forza che rintracciamo allora già nei primi tempi della degenza in ospedale

- Cavassa fu proclamato primo Cittadino Benemerito di Sanremo nel 1963 insieme ad Italo Calvino

- Il contesto dell’Italia meridionale liberata era rimasto un contesto di brutalità diffusa

- Guido Rossa era stato lasciato troppo isolato

- Il piano Demagnetize sopravvisse a queste evoluzioni

Archivi

- giugno 2024

- Maggio 2024

- aprile 2024

- marzo 2024

- febbraio 2024

- gennaio 2024

- dicembre 2023

- novembre 2023

- ottobre 2023

- settembre 2023

- agosto 2023

- luglio 2023

- giugno 2023

- Maggio 2023

- aprile 2023

- marzo 2023

- febbraio 2023

- gennaio 2023

- dicembre 2022

- giugno 2021

- aprile 2020

- gennaio 2020

- dicembre 2019

- novembre 2019

- ottobre 2019

- settembre 2019

- agosto 2019

- luglio 2019

- giugno 2019

- Maggio 2019

- aprile 2019

- marzo 2019

- febbraio 2019

- gennaio 2019

- dicembre 2018

- novembre 2018

- ottobre 2018

- settembre 2018

- agosto 2018

- luglio 2018

- giugno 2018

- Maggio 2018

- aprile 2018

- marzo 2018

- febbraio 2018

- gennaio 2018

- dicembre 2017

- novembre 2017

- ottobre 2017

- settembre 2017

- agosto 2017

- luglio 2017

- giugno 2017

- Maggio 2017

- aprile 2017

- marzo 2017

- febbraio 2017

- gennaio 2017

- dicembre 2016

- novembre 2016

- ottobre 2016

- agosto 2016

- luglio 2016

- giugno 2016

- Maggio 2016

- aprile 2016

- marzo 2016

- febbraio 2016

- gennaio 2016

- dicembre 2015

- novembre 2015

- ottobre 2015

- settembre 2015

- agosto 2015

- luglio 2015

- giugno 2015

- Maggio 2015

- aprile 2015

- marzo 2015

- febbraio 2015

- gennaio 2015

Meta